EÑVORENN BANALEG

EÑVORENN BANALEG |

|

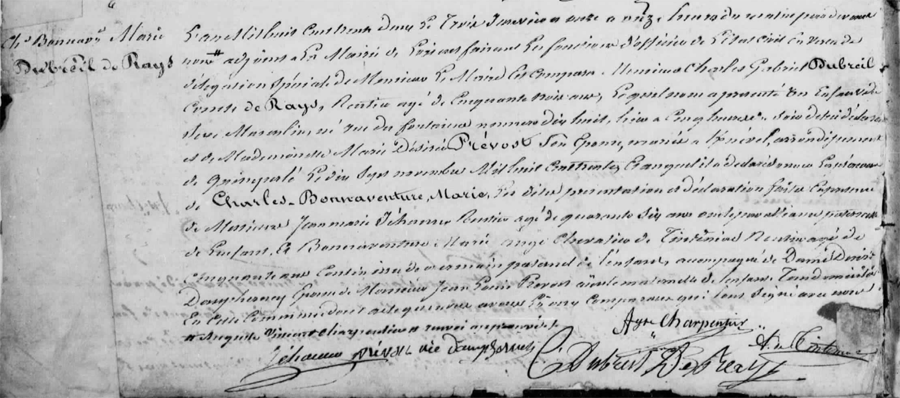

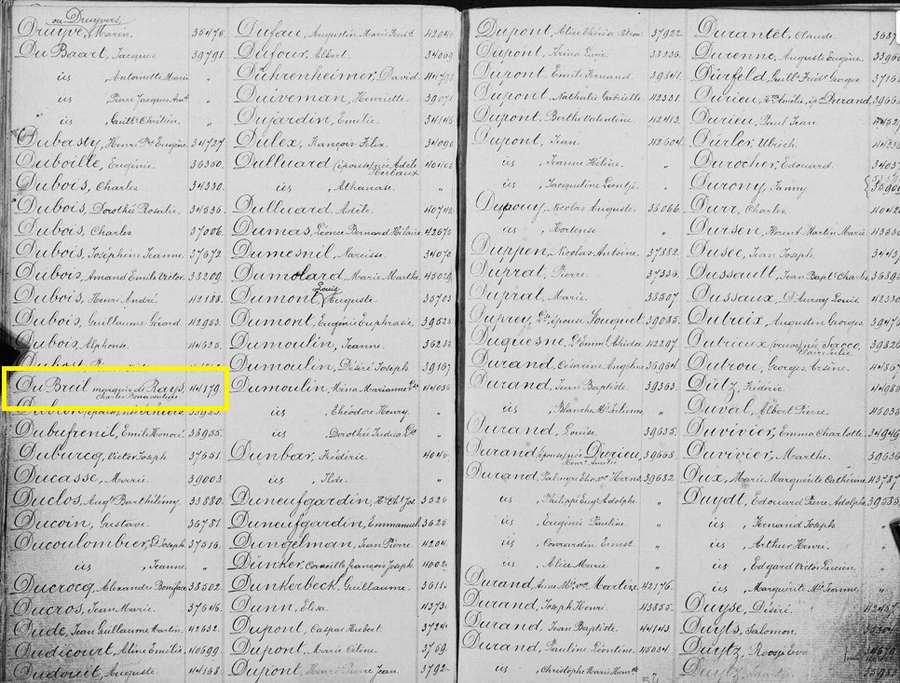

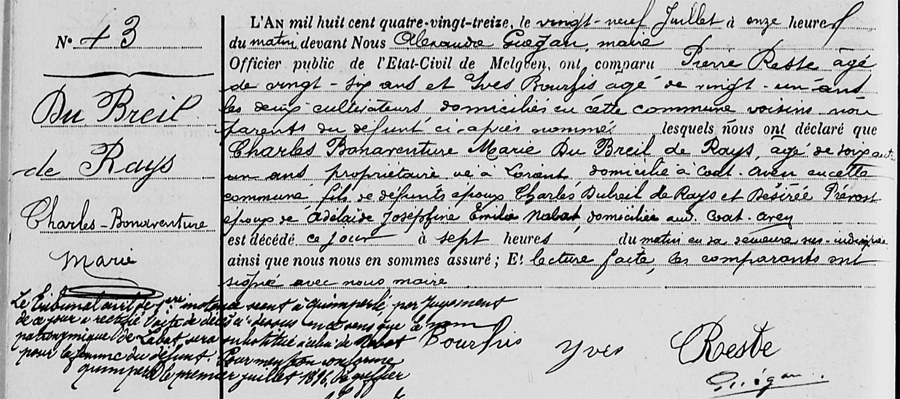

Dernier héritier du château de Quimerc'h, Charles Bonaventure Marie du Breil, Comte de Rays, naît à Lorient le 2 janvier 1832, fils de Charles Gabriel du Breil, Comte de Rays et de Marie Désirée Prévost son épouse. Aîné des 6 enfants, il a 6 ans et demi quand son père, Charles Gabriel du Breil, Comte de Rays (1778-1838) meurt en son château de Quimerc'h le 2 août 1838 [consulter l'inventaire après décès].

AD56-Etat civil de Lorient- Acte de naissance

Charles du Breil de Rays passe les premières années de sa vie entre la maison du 18 rue des Fontaines à Lorient, le manoir de Quimerc'h à Bannalec et celui de Kermadéoua à Kernevel. A la rentrée de 1848, Charles part faire ses études à Rennes, au collège Saint Vincent et en 1850, la famille s'installe définitivement à Bannalec.

Avant de se lancer dans l'entreprise océanienne, Charles du Breil de Rays est un aventurier. Dès le mois de mai 1853, "étant sur le point de faire un long voyage", il fait rédiger une procuration générale [consulter] devant les notaires de Bannalec. S'embarquant très jeune pour les Amériques, il débarque dans le port de New York le 23 janvier 1856 [consulter], passager du bateau à vapeur Africa en provenance de Liverpool. Mais en novembre 1857, il revient à Bannalec pour le partage de la succession de son père.

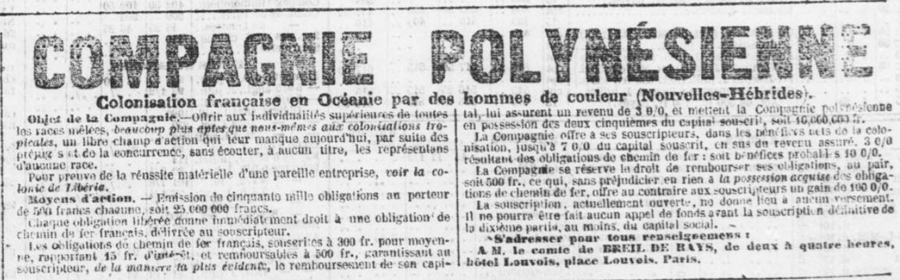

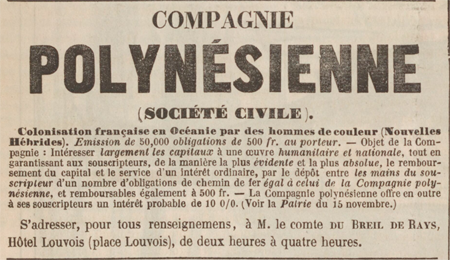

En novembre 1858, il fait paraître dans plusieurs journaux comme La Patrie (du 20 novembre), Le Siècle (du 18 novembre), Le Charivari (du 20 novembre), La Presse (du 24 novembre) une annonce pour la Compagnie Polynésienne prévoyant une colonisation française en Océanie. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Comte du Breil de Rays !

La Patrie du 15 novembre 1858

Le Charivari du 20 novembre 1858

Ne réussissant pas à convaincre, il parcourt le monde : La Réunion, Madagascar, le Sénégal où il entreprend sans succès le commerce d'huile d'arachide. Chaque fois, il a de nouvelles ambitions et il propose par exemple à Napoléon III un projet de commerce à Madagascar. En septembre 1862, il est de retour à Bannalec pour assister au mariage de sa soeur Mélanie. En fin d'année 1863, Charles part en Indochine.

Après avoir été éleveur, courtier en arachides et colon dans diverses régions du monde, il rentre en Bretagne, quasi ruiné, en 1869. Membre du Parti légitimiste, il rêve d'une colonie tropicale où la fortune serait vite assurée aux investisseurs et aux colons et, qu'il conquerrait au nom de Dieu et de la France.

Il se marie à Orly (94) le 22-09-1869 avec Labat Emilie Adelaïde (1845-1902) dont sont issus les 5 enfants suivants, tous nés à Bannalec :

- Emilie Marie Anne Désirée (1870-1871)

- Charles Jean Marie Joseph (1872-?)

- Marie Anne Mélanie (1875-?)

- Yvonne Anna Marie Joséphine (1876-1953)

- Joseph Charles Marie (1878-1900)

.

De février 1874 à mai 1876, il est membre du conseil municipal de Bannalec. Le 27 avril 1874 il est nommé Consul de Bolivie.

Au moment où il lance l'aventure de Port Breton, le Marquis de Rays possède entre 70 à 75 000 francs d'argent plus une part indivise dans le château de Quimerc'h et les terres environnantes dont la valeur s'élève à 300 000 francs. Le Juge de paix déclara que Charles du Breil de Rays avait vendu tous les immeuble lui revenant dans la succession de son père mais que ces immeubles étaient déjà hypothéqués. Au moment de son essai de colonisation, il ne lui reste donc plus que sa part d'un château de Quimerc'h, estimée entre 150 à 200 00 francs. Mais d'après un arrangement de famille, chacun des enfants du Breil de Rays ne peut disposer de sa part qu'après la mort de leur mère. La justice déclare que Charles du Breil de Rays a emprunté 500 francs pour lancer les premières annonces dans les journaux.

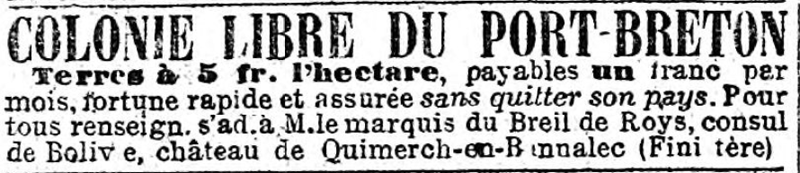

Lancé le 26 juillet 1877, ce projet relayé par de nombreux médias visait à créer une colonie française en Nouvelle-Guinée orientale, qu'aucune puissance coloniale ne possédait. En 1877, le marquis de Rays fait insérer l'annonce suivante dans le Petit Journal du 26 juillet :

Les mêmes annonces seront insérées à "La Petit République Française", à l'Almanach Didot Bottin" de juillet à décembre 1877 puis en mars et avril 1878. Devant le peu d'enthousiasme, le Marquis de Rays ouvre un bureau provisoire à Quimper début 1878. Puis dès le 11 mai 1878, il créé une agence à Paris au 15 rue de la Ville L'Evêque. Le programme présenté est si séduisant que, de mai 1878 à avril 1879, environ 3 000 souscriptions sont signées rapportant à peu près 500 000 francs de recettes.

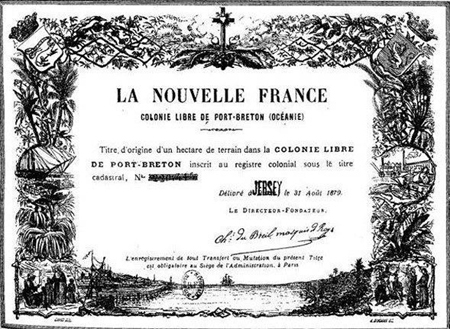

Le 20 mai 1879, la première série de souscriptions à 5 francs l'hectare est close. Dès le lendemain la seconde série est ouverte à 10 francs l'hectare et cette souscription va durer jusqu'au 25 décembre 1879. Le 26 décembre la troisième série à 20 francs l'hectare est inaugurée, puis une quatrième et dernière vague de souscriptions à dater du 12 avril 1881, mais cette fois ci à 50 francs l'hectare.

Les sommes ainsi récoltées sont considérables et le Marquis de Rays lui même les évalue à 1 800 00 francs, les nombreuses souscriptions étant recueillies dans les bureaux ouverts successivement à Quimper, Paris, Marseille, Le Havre, Anvers et Bruxelles. Un autre bureau est également ouvert à Jersey mais réservé aux archives de la Colonie de Port Breton. Jersey n'a été choisi que pour dissimuler les archives et les soustraire aux investigations de la justice.

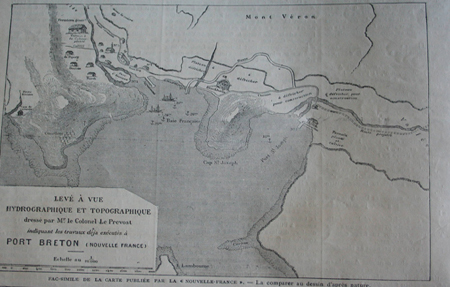

Anvers (Belgique) - fonds de migration

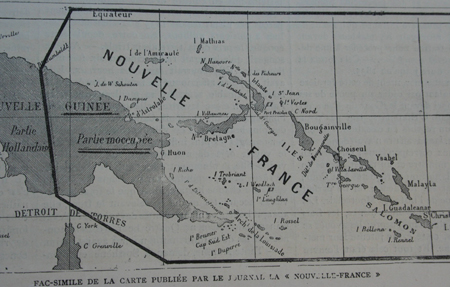

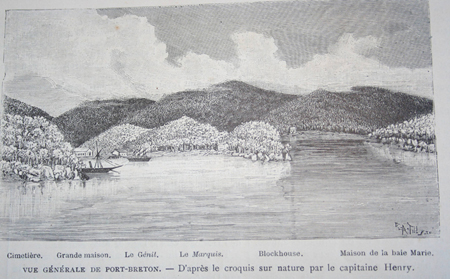

L'objectif de Charles du Breil de Rays est d'établir une colonie libre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, baptisée pour le projet la Nouvelle-France (sans lien avec les territoires de même appellation en Amérique), devant inclure la Nouvelle-Irlande et une grande partie de la Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. L'établissement de la colonie est prévu à Port-Praslin, rebaptisé Port-Breton, en Nouvelle-Irlande, baie reconnue et nommée par L.A. de Bougainville (1768) et visitée par L.I. Duperrey (1823). Des territoires de son projet de colonie, le marquis de Rays ne connaît que les cartes et les récits des voyageurs tels que William Dampier et Louis Antoine de Bougainville et la tradition familiale ouverte sur le long cours : son grand-oncle, Hilarion du Breil de Rays fit le tour du monde avec Lapérouse en tant que second sur la Boussole.

|

|

Il détaille son projet lors d'une conférence à Marseille le 4 avril 1879 : la colonie sera catholique, avec un sol cadastré et des titres de propriété. Chinois, Indiens et Malais fourniront la main-d’œuvre nécessaire. Les indigènes de Nouvelle-Guinée seront christianisés par les moines expulsés de la vieille France. Le marquis compte s'assurer la possession de ce territoire en vertu du droit du premier occupant, n'ignorant sans doute pas qu'il ne lui sera disputé par personne. Le reste de l'île ne lui appartient pas plus. Le gouvernement républicain n'entendant pas soutenir la colonie, le marquis recherche alors le soutien de l'Église catholique.

Bien que Charles de Rays n'y soit jamais allé, et qu'il n'y eut rien développé, le projet rallie de nombreux souscripteurs attirés par la perspective de gains alléchants. Il parvint à lever plus de 9 millions de francs. Des bons sont émis et souscrits mais les choses vont d'abord assez lentement. Le marquis déclare cependant que les bons émis par lui ne sauraient avoir qu'une « valeur provisoirement fictive », donnant simplement à l'acheteur des droits aux futurs dividendes de la colonie. La Société des fermiers généraux de la Nouvelle-France est créée. La Société des sucreries, distilleurs et exploitation agricole et la Société franco-océanienne de commerce et de navigation destinée au transport entre l'Australie et la Chine et, la Société franco-océanienne des mines de Nouvelle-France pour l'exploitation des gisements de cuivre de la Nouvelle-Irlande complètent l'organisation potentielle de la colonie et l'attraction pour les investisseurs. À dater de cette conférence, l'affaire prend de l'essor.

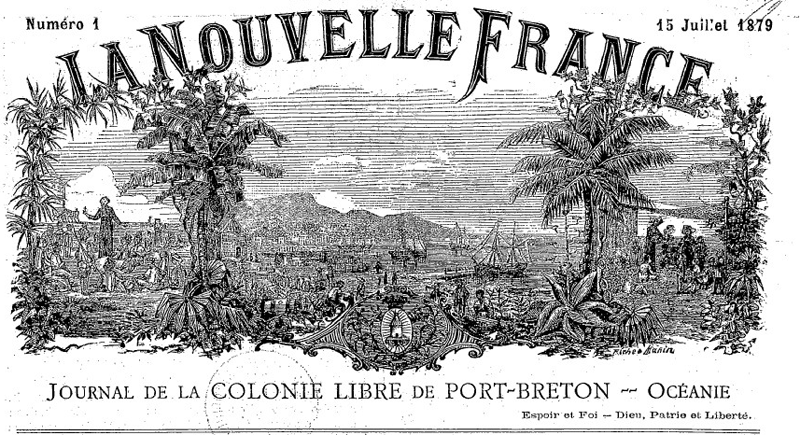

Un journal est créé à Marseille : la Nouvelle France dont le premier numéro paraît en juillet 1879.

Pendant sept ans, le mensuel comptera huit à douze pages vantant les colonies océaniennes et assurant la publicité des souscriptions puis plus tard, la défense du marquis de Rays. Les illustrations comme les articles promettent un territoire prêt à l'accueil des colons et porteur de promesses de prospérité. 20800 souscripteurs investiront 5 millions de francs dans l’entreprise. Sur cette somme, le marquis de Rays touchera 1,8 million (estimation faite à son procès par le ministère public).

Les expéditions

De 1878 à 1882, quatre expéditions sont successivement envoyées à Port-Breton transportant 800 émigrants environ qui ne vont trouver, dans la Nouvelle France, que la misère et la mort. La première expédition se prépare malgré l'hostilité du gouvernement qui interdit aux agences d'émigration « d'engager des émigrants à destination de la colonie libre de Port-Breton ». Le marquis de Rays ne s'arrête pas à cette interdiction : « à l'abri d'un pavillon étranger, nous vous offrons notre propre drapeau, drapeau de la Bretagne, berceau de notre œuvre commune, celui de la France nouvelle ! ».

Première expédition :

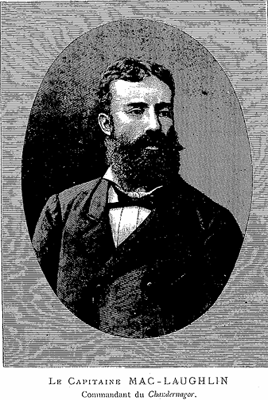

Chef de la première expédition

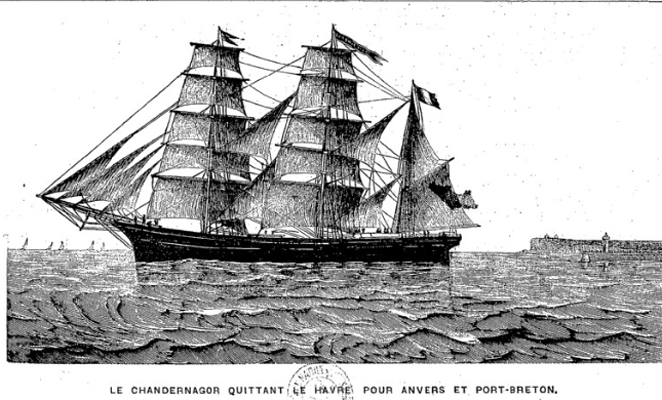

Le 14 septembre 1879, le Chandernagor, voilier de 800 tonneaux aux ordres de Capitaine Mac Laughlin est expédié vers la nouvelle colonie, emmenant une centaine de migrants. Armé et équipé au Havre, il est parti de Flessingue à cause de l'attitude hostile du gouvernement. Le Journal du Havre du 26 juillet 1879 dans un article d'Émile Prat annonce le départ du Chandernagor le 25 juillet 1879 pour Anvers et relate les « entraves administratives » et l'absence de « génie colonisateur » de la France, une « réglementation poussée à l'excès (qui) paralyse les forces vives d'une nation ». Les émigrants embarqueront à Anvers et le navire changera de pavillon. En rappelant les opinions légitimistes du marquis de Rays dont il ne faut pas tenir compte, l'auteur salue l'entreprise privée et économique. Le Courrier du Havre du 29 juillet, 1879 publie et critique la circulaire du ministre Tirard et, une lettre de W. Cailleux, capitaine au long cours, qui relate le préjudice tant pour les navigants, les émigrants que les souscripteurs, commerçants industriels.

La traversée est troublée par des rixes entre les officiers de bord et les colons qui protestent contre la qualité détestable de la nourriture et la brutalité des punitions. Après quatre mois en mer, le Chandernagor débarque ses passagers à Port-Breton le 12 janvier 1880. Il lève l'ancre quelques jours plus tard, secrètement, abandonnant les colons avec quinze jours de vivre seulement, emmenant le représentant du marquis de Rays, le baron Titeux de la Croix, entré aussi en conflit avec les colons. A bout de ressources, se rendant compte qu'une colonie est impossible à cet endroit, les émigrants se dispersent dans les îles voisines et tombent sous les coups des indigènes. Une trentaine gagne en pirogue une île où se trouvent des missionnaires anglicans qui les rapatrient en Australie. Sur les 89 colons débarqués à Port-Breton, 27 sont morts et 21 disparus. Les autres expéditions vont partir de Barcelone, le marquis de Rays y ayant établi son quartier général.

Deuxième expédition :

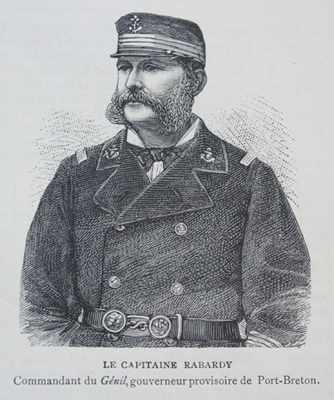

D'autres bateaux suivent : le Génil, parti de Barcelone, arrive à Port Breton en août 1880. Un deuxième navire, le Génil, steamer en fer d'environ 350 tonnes, part de Barcelone en mars 1880 avec 135 colons, dont 28 Espagnols qui devaient former la gendarmerie de Port-Breton. Il atteint Port-Breton en août 1880, mais la plus grande partie de l'équipage et des passagers ont quitté le navire à Singapour pour protester contre les méthodes disciplinaires et le caractère violent du capitaine Rabardy. Il ne reste que sept colons et vingt-cinq Malais recrutés à Singapour à bord. A Port-Breton, ne demeurent plus que deux colons. Un des sept colons restants raconte : « nous arrivâmes à Port-Breton le 15 août 1881, et quelle déception ce fut, notre paradis devint un enfer plutôt qu'une terre promise. Certains passagers étaient si consternés qu'ils pleuraient de désespoir lors de notre entrée dans la rade, on ne vit que la pluie, et quelle pluie. Cette pluie dura quarante-huit heures avant qu'elle ne s'arrête et nous vîmes que nous étions arrivés dans un entonnoir avec si peu de terres arables, pas plus de 50 hectares au bout desquels la colline montait très droit jusqu'au ciel. Nous voyions quelques bâtiments, des taudis, le long du rivage. Un des colons nommé Pitoy était presque fou car il se demandait où se trouvaient les 1800 hectares qu'il avait achetés ».

Troisième expédition :

Le troisième navire, l'India, un long steamer en bois, Colonel Jules Auguste Le Prevost (1835-1885), nommé gouverneur de Port-Breton, représente le plus grand effort fait par le marquis de Rays. Il transporte 329 colons dont 230 Italiens. La moitié sont des femmes et des enfants. Un missionnaire, le R.P. Lanuzel fait partie de l'expédition. L’India part de Barcelone en juillet 1880 et arrive à Port-Breton en octobre. Les colons sont débarqués et installés dans une grande maison de bois, la Grande-Maison.

Vers la fin novembre, Le Prevost repart pour Sydney faire des approvisionnements avec le Génil, meilleur marcheur que l'India, ayant pour capitaine sous-ordre Rabardy. Il devait être de retour dans les 40 jours. 70 jours plus tard, le Génil n'est toujours pas de retour. La situation de la colonie s'est aggravée. Les colons, décimés par la maladie, ont acquis la conviction qu'aucune culture ne peut réussir dans le pays. « Il n'y a rien à faire à Port-Breton » déclare le Père Lanuzel. Les vivres manquent. Le capitaine Leroy, à qui le gouverneur a laissé le commandement en son absence, décide de rembarquer les survivants sur l'India à destination de Nouméa. La traversée vers Nouméa alors colonie française pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie est si pénible qu'elle coûte la vie à vingt émigrants. À l'arrivée à Sydney, il reste 217 colons sur 340. La liste de survivants (James Paterson list) est dressée par les autorités australiennes le 7 avril 1881. Lorsque le Génil revient enfin à Port-Breton, le capitaine Rabardy (ayant laissé à Sydney le gouverneur Le Prévost malade d'une affection du cœur) ne trouve plus personne et se contente de mouiller dans la rade en attendant le quatrième navire.

|

|

|

Quatrième expédition :

Le quatrième navire, la Nouvelle-Bretagne aux ordres du Capitaine Henry, arrive cinq mois plus tard, en août 1881, avec 150 colons et ne trouve « qu'un steamer solitaire, immobile devant des bois vierges, au lieu de la ville et des cultures annoncées », écrit le docteur Baudouin, membre de l’expédition, qui a laissé des souvenirs personnels. Les comptes-rendus de Bougainville et Duperrey sur lesquels s'était appuyé le marquis de Rays, évoquaient la clémence du climat et la douceur des indigènes. La réalité est bien différente. Le « trou pluvieux » de Port-Breton est un choix déplorable pour l’établissement d’une colonie : le lieu est désert, le sol particulièrement ingrat, l'espace plan manque, aucune culture ne réussit, même celle des légumes. Des pluies torrentielles noient la contrée sous un véritable déluge (5 000 mm par an).

Arrivés sur place, les colons sont confrontés à l'absence complète d'infrastructures et à des conditions sanitaires et sécuritaires difficiles ; une centaine meurent d'épuisement, de faim ou de maladie. Les colons, désenchantés par l'aspect de la contrée, par les pluies diluviennes et l'état des vivres s'installent à terre dans la Grande-Maison. Le capitaine Henry fait commencer des travaux de défrichement et un blockhaus par des travailleurs chinois, malais et arabes qu'il a engagé par contrat. Son intention est de faire de Port-Breton un poste et un dépôt de charbon et de porter la colonie dans un endroit plus propice à un établissement. Avec l’accord des colons, il lève l’ancre pour aller se ravitailler à Manille où il ne trouve pas la somme de 100 000 francs promise par le marquis. Ne pouvant payer ses provisions, l’embargo est mis sur son bâtiment.

Il parvient à s’enfuir lors d’une tempête (on lui rend son gouvernail confisqué pour faire face au grain) et rejoint Port-Breton où il débarque ses vivres. Rejoint par un vapeur espagnol lancé à sa poursuite, il est ramené à Manille pour être jugé comme pirate, et, du reste, acquitté. À Port-Breton, l'existence est misérable, la situation sanitaire se dégrade, les colons sont atteints de fièvres. Les malades et les volontaires étant parti sur le vapeur espagnol, il ne reste que 40 colons valides à la fin de 1881, moins d'une dizaine le 9 février 1882. L'évacuation définitive a lieu le 13 février 1882. Ceux qui n'avaient pu quitter par eux-mêmes les lieux sont évacués vers l'Australie en février 1882 par les Britanniques.

|

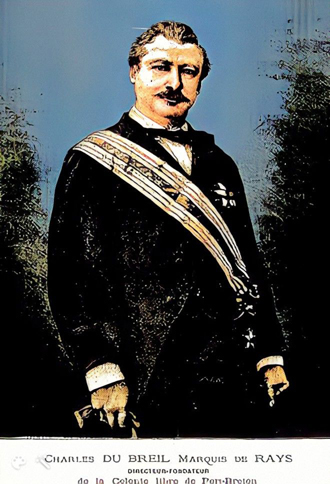

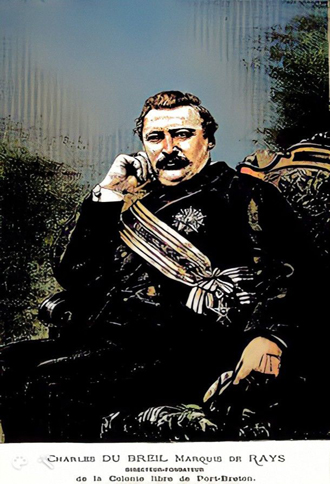

Des portraits officiels de Charles du Breil de Rays sont mis en vente.

|

|

![]()

Arrêté le 17 juillet 1882 à Madrid, Charles de Rays est extradé vers la France est remis aux autorités françaises à Hendaye. A Bayonne, il parvient à tromper la vigilance des gendarmes d'escorte au moment où ils le font monter dans le train à destination de Paris. Il se mêle aux autres voyageurs et cherche à s'enfuire. En traversant la voie, il est rattrapé par un employé du chemin de fer qui se jette sur lui pour l'empêcher d'être percuté par un train. Les gendarmes le ramène de force sur le quai de départ et l'enferme dans le wagon cellulaire. Le 2 août 1882, il est transféré à la prison de Mazas.

Le 31 août 1882 vers midi, le Juge d'instruction, le substitut du Procureur près le tribunal de Quimperlé, le Juge de paix accompagnés de la brigade de gendarmerie à cheval de Bannalec au grand complet se rendent au château de Quimerc'h. Dès sur les lieux, la gendarmerie occupe l'avenue du château tandis que les autorités judiciaires pénètrent dans le château. Les quelques domestiques encore présents consignés dans les appartements, les deux deux dames du Breil de Rays (mère et femme du marquis) restant sous surveillance, la perquisition du château de Quimerc'h peut commencer. Après cinq heures d'opérations minutieuses, la justice et la force armée se retire sans aucune découverte.

![]()

Le 19 septembre 1882, la Marquise de Quimerc'h écrit à M. Boucineau Gesmont, Juge d'instruction au tribunal de la Seine :

Monsieur,

Permettez à deux pauvres femmes qui ont des droits sacrés, comme mère et comme épouse, d'élever la voix en faveur d'un pauvre persécuté. Elles ont attendu jusqu'à ce jour voulant dans leur loyauté, laisser à la justice de leur pays le temps d'accomplir son oeuvre ; mais en différant plus longtemps, elles manqueraient à tous leurs devoirs de mère et d'épouse.

Voilà bientôt deux mois que Monsieur le Marquis de Rays est séquestré ; nous ne pouvons pas, Monsieur, nous servir du mot emprisonné, car, en effet, n'est-ce pas de la pure séquestration que de mettre un homme non-seulement au secret le plus rigoureux, en le privant même des conseils de ses avocats, mais aussi en refusant à un chrétien les secours et les consolations de la religion ? Et cela quand on voit, comme une amère dérision, le mot Liberté inscrit sur tous les murs ; que l'on entend sur tous les tons proclamer celle de la conscience, et aussi pendant que nos législateurs, s'inspirant de ce qui se passe dans les autres pays, préparent une loi supprimant la prison préventive. Nous ne vous cachons pas, Monsieur, ce que nos coeurs de chrétiennes souffrent de savoir que notre fils et notre époux dans une position où, de votre fait, il peut se croire abandonné, non seulement des hommes mais de DIEU, et nous demandons si cette situation faite à un prévenu, c'est-à-dire à une personne que demain la justice peut reconnaître innocente, n'est pas cent fois pire que la plus forte des peines correctionnelles que nos codes permettent d'appliquer.

Nous ne parlerons pas, Monsieur, de l'innocence du Marquis de Rays, vous devez bien vous douter que nous qui connaissons ses plus intimes pensées, nous n'avons jamais cru à une culpabilité que rien, grâce à Dieu, ne prouve et ne pourra prouver. Nous ne vous dirons rien non plus de la perquisition faite, six semaines après l'arrestation du Marquis, au château de sa mère, car cette perquisition accomplie avec un grand déploiement de force publique, loin de porter atteinte à la réputation d'un nom sans tâche depuis bientôt mille ans, n'a provoqué chez nos braves populations bretonnes qu'un sentiment d'indignation ; tous les jours nous en recevons le témoignage.

En résumé, Monsieur, notre démarche vers vous a pour but de vous dire qu'il nous semble que votre religion, comme magistrat, a eu le temps de s'éclairer et que le moment nous paraît venu de rendre à la religion et à l'humanité tous leurs droits.

Monsieur le Marquis de Rays était souffrant au moment de son arrestation, et le régime de la prison n'a pas dû faciliter sa guérison ; reçoit-il au moins les soins du corps à défaut de l'âme ? Il nous est permis d'en douter.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Marquise Douairière du Breil de Rays

![]()

Le 30 octobre 1883, le Marquis du Breil de Rays, alors détenu à la prison de Mazas est cité à comparaitre le 28 novembre 1883 à l'audience correctionnelle du Tribunal de première instance, 8e Chambre, Cour de la Sainte Chapelle, inculpé d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, d'infraction aux lois sur les sociétés, d'homicide par imprudence et de contravention aux lois sur l'immigration. A l'ouverture du procés sous la Présidence de M. Bagneris, le Marquis de Rays est le seul assis sur le banc des prévenus détenus. Au rang des prévenus figurent également :

- Sumien Emile, Jean Marie, Joseph, (1838-1899), 43 ans, demeurant à Marseilles

- Roubaud Joseph Jacques Léon, (1827-1893) , 54 ans, notaire honoraire à Marseilles

- Auxcousteaux Stephen, (1813- 1901) , 69 ans, ancien commissaire de l'émigration, demeurant au Havre

- De Puydt Lucien Pierre, (1817-1885), 65 ans, ingénieur civil à Paris

- Leprévost Jules Auguste, (1835-1885), 47 ans, Capitaine au long cours, demeurant à Paris ;

- Pasquier Emile Victor, (1845-?), 37 ans, sous directeur à la fonderie de Villers Cotterets

- Guillon Aimé Joseph Adrien,(1846-1907), 36 ans, ancien notaire à Paris

- Buzeaud de Redon Jean Anatole Henri, (1822-1908), 61 ans, ancien chef de bataillon à Marseille.

- Poullain Jean, 37 ans, armateur (en fuite)

- Chambaud Raymond, 39 ans, ancien notaire (en fuite)

- Titeux de la Croix, ancien secrétaire de police (en fuite)

Après l'audition des inculpés, M. Brépond, expert comptable dépose qu'après examen des comptes des différents bureaux, 5 millions ont été récoltés dont 2 millions sont restés aux mains du Marquis de Rays. Dans sa plaidoirie du 5 décembre 1883, M. Falcimaigne, substitut du Procureur, déclare : "Monsieur de Rays a eu des aïeux illustres. L'un de ses biogaphes a dit que son origine était plus ancienne que la monarchie française; J'accorde volontiers que sa famille a toujours rempli un rôle très honorable. Quant au titre de marquis que M. de Rays invoque, je ne lui acorde pas car il n'est que vicomte et rien autre chose". L'accusation ne lésine pas sur les moyens pour atteindre l'accusé en faisant étalage de ses conqêtes féminines pour lesquelles Charles du Breil de Rays a dépensé d'énormes sommes : Angélina Torrès qui lui coûte 1 000 francs mensuels à Barcelone, Louise Boutard qui part finalement au Mexique avec l'argent de son amant.

Maîtres Vermont et de Las Case défendent le mieux qu'ils peuvent l'infortuné Marquis de Rays mais le 2 janvier 1884 (jour anniversaire de Charles du Breil de Rays) le tribunal prononce les peines suivantes pour escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de recel ::

- du Breil de Rays : 4 ans d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende

- Sumien : 2 ans d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende

- de Puydt et Auxcousteaux : 6 mois de prison et 3 000 francs d'amende

- Pasquier : 8 mois de prison et 3000 francs d'amende

- Poulain : (par défaut) 5 ans de prison et 3 000 francs d'amende

- Chambaud :

(par défaut) 1 an de prison et 3 000 francs d'amende

Tous les prévenus sont condamnés solidairement aux dépens et trois des inculpés sont acquittés : Le Prévost, Roubaud et Guillon.

Aussitôt le prononcé du jugement, les avocats du Marquis de Rays interjetent appel. La procédure en appel débute le 22 avril 1884. Le 14 mai 1884, les comptes présentés par la défense qui avaient été refusés lors du premier jugement sont examinés et acceptés par la Cour d'Appel qui prononce ces paroles : "Le Marquis de Rays a tout payé".

Le 1 août 1884, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Charles du Breil. Incarcéré à Mazas puis à la Roquette, Charles du Breil de Rays est transféré le 27 octobre 1884 vers la maison centrale de Fontevraud (49) pour y purger sa peine. Sans doute libéré en 1886, il ne figure pas sur le recensement de 1886 mais sont présents au château son épouse et ses deux enfants Yvonne 12 ans et Joseph 8 ans.

![]()

Toutefois, en cette année 1886 il réintégre le château à Quimerch et rapidement il se lance dans la fabrication et la vente d'une "poudre miraculeuse" qu'il vend à des droguistes parisiens. Mais les consommateurs du produit, victime de douleurs, portent plainte. Une enquête est ouverte établissant qu'il s'agit de granit moulé finement.

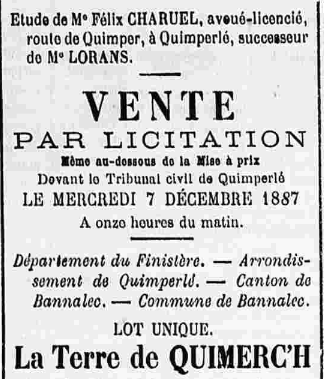

En décembre 1887, avec une mise à prix fixée par le tribunal à 100 000 francs, se déroule la vente par licitation de la Terre de Quimerc'h comprenant :

1°) Le château de Quimerc'h avec sa réserve comprenant remises, écuries, jardins, deux étangs d'une contenance de 12 hectares et 26 ares et les bois de haute futaie ontenant 11 hectares 88 ares 91 centiares avec des taillis et l'avenue.

2°) La métairie de Quimerc'h et les dépendances de Toul ar C'hoat

3°) Le moulin de Quimerc'h

Le tout d'une contenance de 70 hectares, 2 ares et 51 centiares.

4°) Le domaine de l'Isle d'une contenance de 15 hectares 7 ares et 11 centiares.

5°) Le domaine de La Grange conttenant 14 hecatres, 27 ares et 79 centiares

En juillet 1888, Emilie Labat qui habite à Kermadéoua en Kernevel forme contre son mari une demande en séparation de bien. En 1891, nous retrouvons le Marquis de Rays à Coat Aven en Melgven où il vit avec sa soeur Mélanie. Juste à côté vit également son épouse et leur fils Joseph.

Ordre de la Rédemption africaine (Libéria)

Le

Grand Commandeur porte un large ruban sur l'épaule droite et l'étoile de l'Ordre sur la gauche

Il se résout alors à ne plus rien faire. Grand Commandeur de l'Ordre de la Rédemption africaine, assis près d'un globe de pendule abritant sa couronne royale, Charles 1° attend la mort qui l'emporte le 29 juillet 1893.

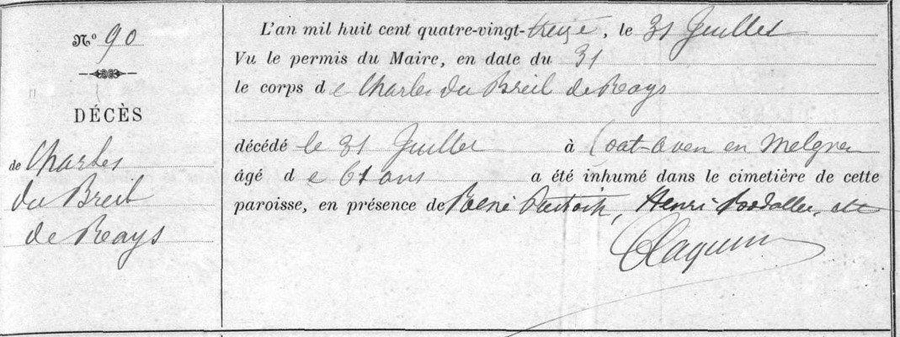

Le 31 juillet 1893, Charles Bonnaventure du Breil de Rays est inhumé dans le cimetière de Bannalec, près de sa fille Emilie, Marie Anne, Désirée (1870-1871).

Le 6 novembre 1893, Félix Sinquin, Notaire à Bannalec, rédige l'inventaire après décès :

L'an mil huit cent quatre vingt treize, le six novembre à l'heure de deux heures du soir au lieu de Coat aven en Melgven , à la requête de Madame Adelaïde Joséphine Emilie Labat, veuve de M. Charles Bonaventure Marie du Breil, Marquis de Rays, sans profession demeurant à Coat Aven en la commune de Melgven. Agissant en son nom personnel :

1°) A cause de la séparation de biens prononcée entre Madame la Marquise de Rays et son mari, suivant jugement du tribunal de Quimperlé du sept août mil huit cent quatre vingt neuf.

2°) Comme tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs :Marie Anne Mélanie du Breil de Rays, Yvonne Anne Marie Joséphine

du Breil de Rays,

Joseph Charles Marie du Breil de Rays.

3°) Comme ayant l'usufruit des biens de ses enfants mineurs aux termes de la loi et aux charges de droit

4°) Comme usufruitière d'un quart des biens de son mari aux termes de la loi du neuf mars mil huit cent quatre vingt onze.

En présence de :

1°) Charles Marie Joseph

du Breil de Rays, sans profession, demeurant au dit lieu de Coat Aven.

2°) Charles Amédé Marie de Poulpiquet, propriétaire à Fouesnant , agissant aux noms et comme subrogé tuteur des mmineurs du Breil de Rays, qualité à laquelle il a été appelé et qu'il a accepté suivant délibération du conseil de famille des dits mineurs reçus et présidé par M. le Juge de paix du canton de Bannalec le quatre novembre courant, M. Charles Marie Joseph du Breil de Rays, Mesdemoiselles Marie Anne Mélanie du Breil de Rays, Yvonne Anne Marie Joséphine du Breil de Rays et M. Joseph Charles Marie du Breil de Rays, habiles à se dire et porter seuls et uniques héritiers de M. du Breil, Marquis de Rays, leur père décédé à Coat Aven le vingt neuf juillet dernier.

A la conservation des droits des parties, sans que les qualités ci-dessus exprimées puissent préjudicier à qui que ce soit. Il va être procédé par Maître Félix Sinquin, Notaire à Bannalec chef lieu de canton de l'arrondissement de Quimperlé (Finistère) soussigné, assisté de M. Auguste Monchicourt, commerçant et de M. François Ollivier, maréchal ferrand demeurant tous deux au bourg de Bannalec, témoins aussi soussignés, procédé à l'inventaire fidèle et à la description exacte de tous les meubles meublants, effets mobiliers, devises comptants, titre, papiers et renseignements pouvant dépendre de la succession de M. le Marquis de Rays.

La représentation de tous ces objets sera faite par Madame la Marquise de Rays, laquelle avertie du serment qu'elle aura à prêter en fin du présent inventaire, a promis d'y déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance peut dépendre de la dite succession. Tous les objets susceptibles d'évaluation seront estimés par Maître Sinquin, Notaire soussigné, selon leur valeur, sans ? et conformément à la loi. Et les parties, sous toutes réserves et protestation de droit ont signé avec les témoins et le notaire après lecture.

Prisée :

Déclare Madame la Marquise de Rays qu'il ne dépend de la succession de son mari que sa garde robe estimée 100 francs. Déclare que son mari était concessionnaire d'une mine de plomb argentifère en Espagne, mais qu'elle considère cette concession comme perdue et sans valeur.

Attendu qu'il ne s'est plus rien trouvé à comprendre et déclarer au présent au présent inventaire, il a été clos et terminé après y avoir vaqué de plus deux heures du soir à trois heures par simple vacation. Et à l'instant Madame la Marquise de Rays a prêté serment aux mains du notaire soussigné et avoir déclaré au présent inventaire ce qui pouvait dépendre de la succession de M. le Marquis de Rays. Et sous toutes réserves et protestations de droit.

Grand voyageur, rêvant d'une colonisation française en Océanie, Charles Bonnaventure Marie du Breil de Rays est parti sans savoir que peu de temps après son décès, son fils Charles va suivre sa trace loin de Bannalec, pour s'installer et fonder famille à Calbuco au Chili. [Voir la descendance]